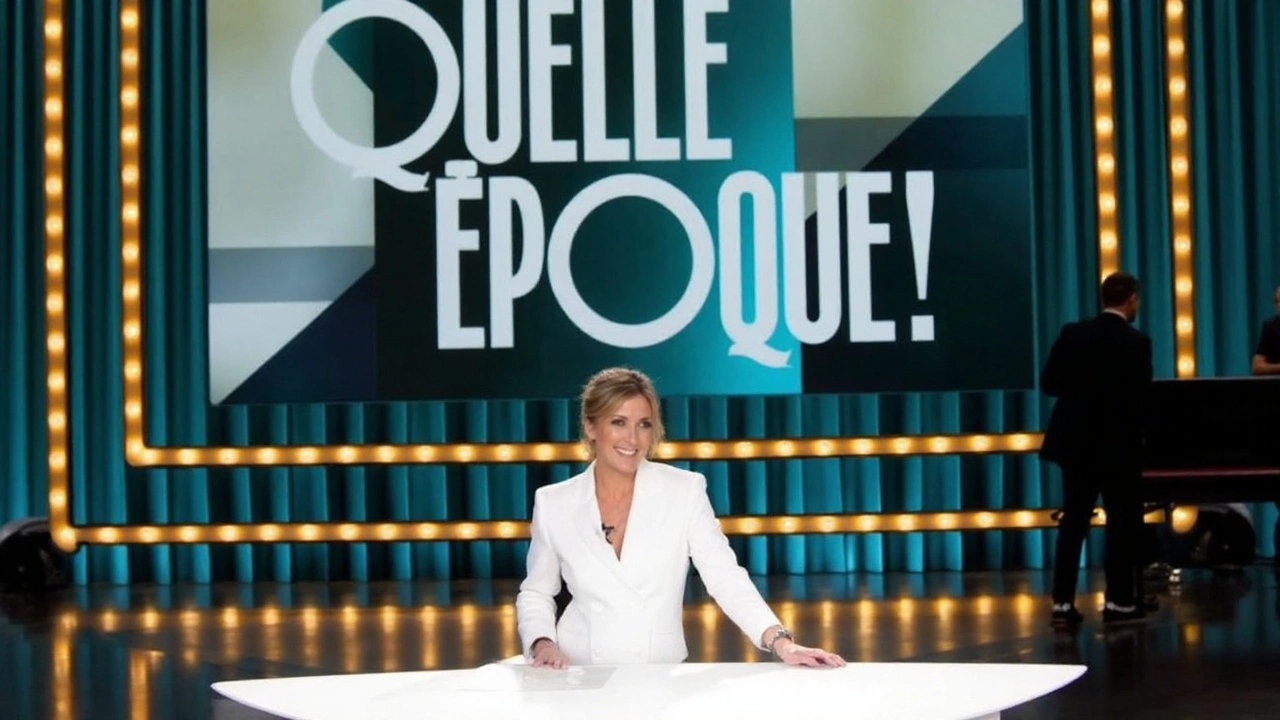

Samedi soir tard, quand la France bascule en mode nuit, France 2 a proposé un nouveau tour de piste de Quelle époque avec une affiche riche et un tempo maîtrisé. Diffusée le 29 mars 2025 à 23h20, l’émission de Léa Salamé a tenu l’antenne 2 h 21, le temps d’un grand mix où culture pop, politique du quotidien et circulation des idées s’entrechoquent sans craindre les angles vifs.

Le principe reste le même: un plateau en arène, des invités qui ne viennent pas pour réciter des communiqués, et une animatrice qui pousse les échanges là où ils deviennent intéressants. À l’écran, ça crée des dialogues transversaux que l’on voit trop peu: des artistes chevronnés face à des élèves, un expert du voyage à côté d’un rappeur, et une parenthèse musicale qui rebranche la mémoire collective.

Invités et temps forts

L’épisode a aligné des profils qui racontent, à leur manière, un bout de la France d’aujourd’hui. La diversité n’était pas un slogan, mais un dispositif: juxtaposer des trajectoires différentes pour faire surgir du sens.

- Antoine de Caunes, figure de la télévision et du cinéma, est venu avec son humour pince-sans-rire et son sens du récit. Pour les téléspectateurs, c’est un repère: l’homme qui a traversé plusieurs âges du petit écran sait mettre en perspective le métier et ses mutations.

- Alex Lutz a présenté « Sexe, grog et rocking chair », un titre qui dit déjà la couleur: le temps qui passe, l’autodérision et l’art du décalage. Son goût pour le jeu de personnages et l’observation du quotidien lui permet de parler de l’époque sans pontifier.

- Golshifteh Farahani, actrice franco-iranienne, a apporté une voix internationale. Elle navigue entre cinéma d’auteur et films grand public, et incarne ce lien entre Paris et le monde, entre art et enjeux de société.

- Bernard Montiel, visage familier des médias, a joué sur ce registre de la proximité avec le public, là où la conversation quitte la promo pour toucher au rapport aux animaux, à la télévision et à ses coulisses.

- Caroline Delage est arrivée avec quatre élèves d’« Au tableau », ce format où des enfants interrogent sans détour. Quand la jeunesse pose des questions, l’émission gagne en fraîcheur et en franchise. Le décalage générationnel bouscule les réflexes et oblige à la clarté.

- Philippe Gloaguen, fondateur du Guide du Routard, a offert ses repères de grand voyageur: des conseils concrets, une manière de raconter les routes du monde et d’expliquer pourquoi partir change notre regard à l’heure des tensions globales.

- Freaky Hoody a représenté la scène urbaine et la culture body art. Il polarise parfois, et c’est précisément ce qui nourrit le débat: expression de soi, limites sociales, et la place du corps dans la création.

- Le segment musical a réuni des musiciens liés à Jean-Jacques Goldman. Pas besoin de grand discours: quelques accords suffisent pour réveiller la mémoire collective. Ces standards fonctionnent comme des balises émotionnelles, partagées par plusieurs générations.

Le canevas éditorial, lui, est rodé: alterner moments intimes et séquences plus mordantes, glisser d’un rire franc à une réflexion, sans casser le rythme. On retrouve aussi les chroniques de Philippe Caverivière, l’une consacrée à la semaine politique, l’autre aux célébrités et aux tendances des réseaux sociaux. Sa mécanique est connue: une écriture acérée, des chutes qui piquent, et l’art de faire passer de la matière sérieuse sous forme d’éclats comiques.

Sur la forme, la mise en scène en arène est un vrai choix. Elle rapproche les invités, réduit les distances symboliques et favorise les apartés. À l’antenne, on perçoit moins une suite d’interviews qu’une conversation en mouvement, où les intervenants réagissent entre eux autant qu’avec l’animatrice.

Le rendez-vous tardif n’est pas anodin. La deuxième partie de soirée autorise une parole plus libre, des réponses plus longues, et laisse la place au silence utile, celui où l’invité pense avant de répondre. C’est là que se nichent souvent les meilleurs moments.

Un miroir de l’époque: format et enjeux

Quelle époque ! se veut un magazine de société autant qu’un divertissement. C’est dans cette zone grise que l’émission trouve sa force. On y traite de culture comme d’un fait social: ce que raconte un spectacle sur le vieillissement, ce que dit une carrière internationale sur la circulation des talents, ce que révèle un hit de Goldman sur la mémoire commune.

Les grands thèmes s’imposent presque d’eux-mêmes: la transmission (des artistes aux plus jeunes), la liberté de créer (face aux polémiques en ligne), l’identité (quand le corps devient surface d’expression), et le rapport au réel (voyager, enseigner, informer). L’émission ne prétend pas trancher, elle met en tension.

Le passage des enfants d’« Au tableau » change la dynamique. Il oblige à reformuler, à simplifier sans simplisme. Les jeunes posent des questions directes, et ce direct, à l’écran, nettoie les discours. Ce n’est pas un gadget: c’est une façon de rappeler que l’espace médiatique intéresse aussi ceux qui le regardent depuis la cour de récré.

La musique joue un rôle d’ancrage. Les chansons associées à Jean-Jacques Goldman sont plus que des refrains: elles créent un langage commun, un point de ralliement émotionnel. Sur un plateau où tout le monde n’a pas les mêmes codes, ces reprises constituent une respiration et un terrain d’entente.

Le regard de Caverivière, lui, sert de sas entre l’actualité brute et la culture pop. En résumant la semaine politique à coups de punchlines, il fournit un plan large. Ce n’est pas seulement drôle: cela permet d’intégrer la petite musique du moment sans plomber l’ambiance.

La fabrication du programme, enfin, se voit dans ses enchaînements. On comprend que la rédaction cherche des frottements: mettre un grand nom de la télé face à une actrice internationale, glisser un spécialiste du voyage au milieu d’une discussion sur le paraître, puis revenir au live musical. Le montage suit cette intention: varier les énergies, éviter la saturation, conserver une colonne vertébrale.

Pourquoi ça marche en replay? Parce que l’émission se découpe naturellement en chapitres. Chaque interaction se tient seule, mais le tout prend une saveur différente une fois regardé d’une traite. Et le replay, accessible jusqu’au 29 mars 2026, épouse ces usages fragmentés: on revoit un passage, on partage un extrait, on finit l’épisode plus tard.

Il y a aussi un enjeu de confiance. Les émissions de plateau se ressemblent parfois. Ici, la promesse tient: des invités qui ne viennent pas pour contrôler le récit, un cadre qui privilégie l’écoute, et une animatrice qui relance avec précision. Quand la parole circule, le téléspectateur reste.

La présence d’Antoine de Caunes et d’Alex Lutz apporte une couche de méta-télévision: des pros du jeu et de la scène qui savent démonter le mécanisme tout en l’habitant. Face à eux, Golshifteh Farahani rappelle que la culture française ne vit pas en autarcie, qu’elle se nourrit de circulations et d’exils. Et la parenthèse Goldman, portée par des musiciens qui connaissent la matière par cœur, parle d’un pays qui garde ses refrains près du cœur.

Au bout de 2 h 21, on comprend l’ADN du rendez-vous: un plateau conçu comme une place publique. Les conflits restent contenus, mais les désaccords existent. La convivialité n’est pas l’ennemie du fond. Quand Freaky Hoody défend une pratique ou un style, il raconte une mutation du rapport au corps et à l’image. Quand Gloaguen évoque le voyage, il interroge notre envie de monde dans une époque de frontières. Quand des collégiens posent une question, ils disent notre besoin de pédagogie.

Cette édition du 29 mars 2025 s’inscrit dans la continuité d’un programme qui aime capter les vibrations du moment. Le samedi soir tard, la télévision de service public rappelle qu’elle peut être à la fois populaire, curieuse et exigeante. Et que le replay prolonge la conversation bien au-delà de la nuit de diffusion.